第四期

- 【卷首语】用调查研究打开地方志

- 【领导讲话】以进一步全面深化改革 谱写中国式现代化内蒙古新篇章

- 【专稿】用好调查研究传家宝

- 【修志札记】地方政府规章下的地方志 规章修订注意事项(下)

- 【修志札记】以点带面 常抓不懈 全力推进中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站扶贫志编纂工作

- 【修志札记】加快网信建设 助力地方志事业实现跨越式发展

- 【修志札记】资源开发利用,省情,综合展示平台

- 【修志札记】紧抓快干推进全面小康志编纂工作

- 【修志札记】守正创新 务实重行 奋力推进地方志事业高质量发展

- 【史记寻踪】中华文明探源工程与北疆文化的考古学研究 ——再读苏秉琦先生《中国文明起源新探》一书

- 【史记寻踪】 访志书古城 探青城遗迹 ——秦汉时期云中、定襄郡古城

- 【史记寻踪】通辽北站与南站往事

- 【史记寻踪】红色满洲里

- 【史记寻踪】二连浩特口岸国际联检联运开通始末

- 【机关党建】自治区党委党史和地方志研究室 举办专题培训班

- 【机关党建】构建大党建格局释放1+1+1>3效应

- 【工作动态】自治区党委党史和地方志研究室积极开展 新一轮自治区志编修相关准备工作

- 【工作动态】自治区党委党史和地方志研究室 盟市志业务处推进扶贫志编纂工作

- 【工作动态】自治区党委党史和地方志研究室 推进《内蒙古影像方志》工作

- 【志书选介】《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站志·档案志(2001—2015)》

- 【志书选介】《乌拉特前旗志(1990—2010)》

- 【志书选介】《伊金霍洛旗志(1990—2015)》

- 【法规文件】包头市推进地方志事业高质量发展 行动方案(2025—2027年)

- 【史记寻踪】中华文明探源工程与北疆文化的考古学研究 ——再读苏秉琦先生《中国文明起源新探》一书

- 发布时间:2025-03-28

- 来源:《内蒙古印记》2024年第4期

王大方

关于“中华文明探源”研究,以及“古国时代”的认识,最早是已故考古学者苏秉琦先生,在其1996年口述的《中国文明起源新探》(香港商务印书馆1997年出版)一书中提出来的。书中,先生对地处西辽河区域的内蒙古赤峰、辽宁朝阳的古代文化在中华文明起源和发展,以及在中国古代国家形成过程中的贡献,给予了完整的论述和高度的评价。

2023年7月通过的《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站党委关于全方位建设模范自治区的决定》中提出,打造以各民族交往交流交融、守望相助、共同弘扬蒙古马精神和“三北精神”、铸牢中华民族共同体意识为基本内容的“北疆文化”品牌。

作为中华文化组成部分的“北疆文化”,其地域范围以内蒙古地区为中心,东西延伸、南向展开。从大窑文化到红山文化,诸多文化、语言和民族在北方交融共生,成为五千多年中华文明的重要组成部分。

苏秉琦先生《中国文明起源新探》一书,使中华文明和中国古代国家形成的历史,以鲜明的脉络展现在读者面前。他以历史学家和考古学家的敏锐目光,洞察到内蒙古古代文明和草原文化的贡献,并且逐一加以论述。他的《中国文明起源新探》,已成为指导“中华文明探源工程”研究中华统一多民族国家形成历史的重要依据。

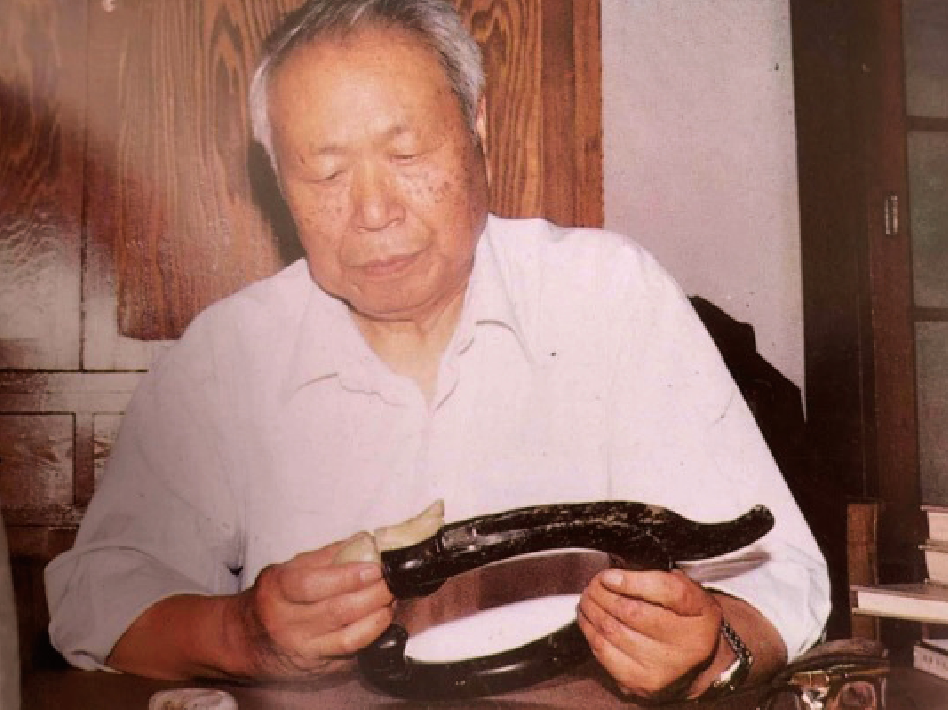

苏秉琦先生在研究红山玉龙

2018年5月28日,国务院新闻办召开新闻发布会,公布“中华文明探源工程”重大研究成果,以考古资料实证了中华大地5000年文明。中华文明探源工程研究团队认为,距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河(内蒙古赤峰、辽宁朝阳)等区域出现了文明起源迹象。距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了文明阶段。距今3800年前后,中原地区形成了更为成熟的文明形态,成为中华文明总进程的核心与引领者。

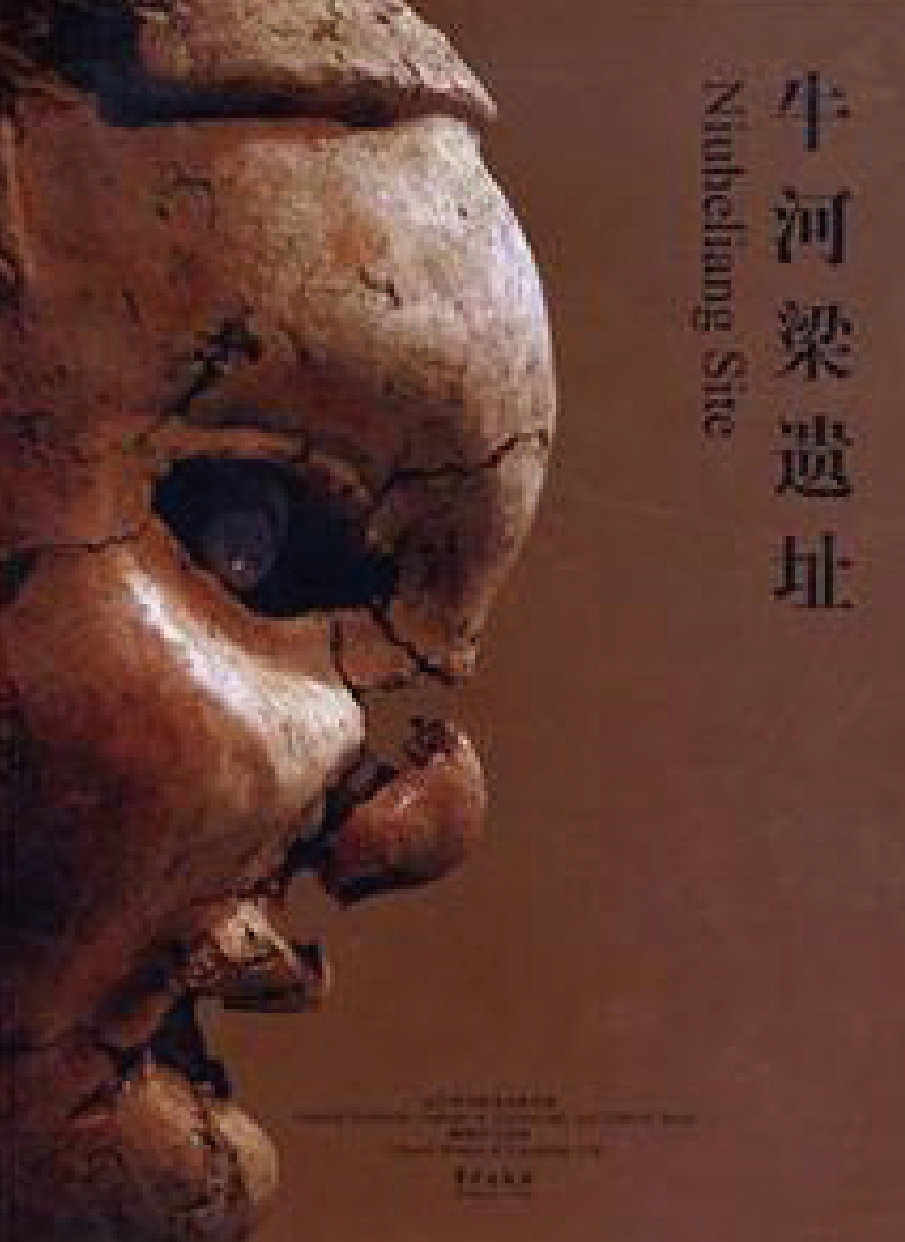

“牛河梁遗址”考古发掘报告

研究发现,中国文明是分布在黄河、长江和西辽河流域(内蒙古赤峰、辽宁朝阳)的许多地方文明构成的一个巨大的丛体,其体量远超世界上其他几个古代文明。从大约距今5800年起,黄河流域、长江流域以及西辽河地区的史前社会开始了向复杂化的加速度发展。从中华文明起源至大约距今3800年,长达一千多年里,文献传说有许多这一时期“天下万国”的说法,探源研究将这个阶段叫作“古国时代”,认为是中国文明早期发展的第一个大的阶段。

公元前3500年到公元前2500年这1000年,是中华文明起源、形成的关键时段。已经发现的辽宁牛河梁红山文化的坛冢庙和安徽凌家滩随葬上百件随葬品的高等级墓葬,他们的年代都是在公元前3500年左右。这些重要的考古学资料均被纳入中华文明探源工程的研究范围。

1999年10月24日,红山文化研究的重大项目成果——辽西牛河梁考古遗址公园正式动工。这是一个让中国考古人振奋的名字。20世纪80年代,在辽西凌源、喀左、建平三市县交界处,发现了距今约5000多年的大型祭坛、女神庙和积石冢群址,其布局和性质与北京的天坛、太庙相似。随葬种类丰富、玉器制作精致的贵族墓葬,表明当时社会已经出现了贵贱贫富的分化。这一重大发现几乎把中华文明史提前了1000多年,被形容为触摸到“中华五千年文明的曙光”。

在中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站赤峰市,考古人员对有着8000多年历史的敖汉旗兴隆洼遗址进行了近10次考古挖掘。他们在这里发现了粟和黍以及世界上最早的玉器。黍的发现为世界上悬而未决的黍的起源地提供了线索,而玉器的发现也拉近了该地区与文明的距离。

苏秉琦先生在20世纪90年代提出了“满天星斗”说,即在距今6000年左右,从辽西到良渚,中华大地的文明火花如满天星斗一样璀璨。在甘青地区有齐家文化系统,在辽西地区有红山文化系统,在海岱地区有龙山文化系统,在长江中游地区有石家河文化系统,在长江下游地区有良渚文化系统,在中原地区有仰韶文化系统。这些文化系统各有其根源,都创造出了灿烂的文化。

苏秉琦先生以历史学家和考古学家的敏锐目光,洞察到北疆地区的古代文明的伟大贡献,并且逐一加以论述。在《中国文明起源新探》一书中,苏秉琦先生提出了“三部曲”和“三模式”的理论。即:中国古代史经历了从“古国”到“方国”再到“帝国”的三部曲;中国古代国家的发展有三种模式,分别为:1.原生型(指内蒙古的红山文化、夏家店下层文化);2.次生型(指中原地区的以夏商周三代为中心,包括之前的尧舜,其后的秦共五代);3.续生型(指北疆地区的北方草原民族,以秦汉以后入主中原的鲜卑、契丹、蒙古、女真族为代表)。

苏秉琦先生指出,在距今5000年前,内蒙古的红山文化率先由氏族社会跨入古国阶段,以祭坛、女神庙、积石冢和玉龙等玉质礼器为标志,产生了我国最早的原始国家。约一千年以后,在距今4000年前,我国中原、关中、山东、西南、江南等地区,也逐步相继进入古国时代,中华大地上出现了万国林立“满天星斗”式的局面。因此,古书中“夏有万邦”“禹会诸侯於涂山,执玉帛者万国”是有据可依的,他与考古发现互相印证,表明了中国“古国时代”的存在与繁荣。

古国以后是方国时代(距今约4000年前),内蒙古赤峰的夏家店下层文化,是最典型的实例。他继承红山文化,又被战国的燕、秦所继承,完成了从古国—方国—帝国发展的三部曲。夏家店下层文化以内蒙古赤峰为中心,势力已达辽宁、河北和京津地区,是雄踞北方的“方国”。在敖汉旗大甸子墓地,出土有青铜权杖首,成组的玉器、礼器,反映了社会等级、礼制的全面形成。

根据以上发现,苏秉琦先生认为,夏家店下层文化是成熟的方国,它与夏朝为伍,是北方的一个有影响的方国。距今3000年的殷人(殷商的祖先),很有可能起源于此;西周初期所封的“燕”地,也在这里;秦始皇统一六国,仿照燕国都城建阿房宫。至此,中华大地的各方国,历经古国和方国的历史进程,汇入了中华第一个帝国——秦王朝之中。

从中华民族形成和发展的历史看,中华民族是有着五千多年文明史的伟大民族。各民族共同开拓了辽阔疆域,共同书写了辉煌的历史,共同创造了灿烂的中华文化,共同培育了伟大的民族精神。我国各民族间不断交往交流交融,在思想上形成了不断强化的认同趋势。由于各大文化区之间的交流,各方国之间的战争,才逐渐发展为大一统的秦汉帝国。因此,中华古代国家的“三皇五帝时代”“夏商周三代”和“春秋战国时代”,都是中华民族多支祖先“群雄逐鹿”,进行组合与重组的重要阶段。最后的大一统,确实可称为“瓜熟蒂落、水到渠成”。在当代,中华人民共和国各族人民的大团结,中华民族的繁荣和伟大复兴,也与北疆文化的贡献密不可分。

长期以来,国内外学术界一直以“三要素”——冶金术、文字和城市作为进入文明社会的标志。国际学界一般依据这个标准,以甲骨文的出现作为中华文明起源的标志,即中华文明起源于商代晚期,仅有3300多年历史。中华文明探源工程实施期间,我国学术界对世界几大原生文明进行了分析,发现它们并非都符合“三要素”标准。例如:中美洲的玛雅文明并未掌握冶金术;南美洲印加文明尚未发现文字。所谓文明“三要素”,主要是从古埃及文明和两河流域文明提取出来的“标准”,并不是放之四海而皆准的。

基于这样的认识,中华文明探源工程从实际材料出发,结合红山文化、良渚文化、石家河文化等中心性遗址的考古成果,并参考了世界其他古代文明的情况,归纳出在没有当时文字发现的情况下,从考古发现中辨识进入文明社会的八个关键特征。

一是农业显著发展,人口不断繁衍。例如,良渚文化比较普遍地使用犁耕,并发明了多种生产工具。良渚文化的水田规模很大,灌溉系统比较完备,早已超过最初的小水田阶段。农业的显著进步可以促进人口繁衍,使少部分人脱离农业生产,专门从事手工业制作以及社会管理和原始宗教祭祀等活动。

二是手工业技术显著进步,专业化进一步发展,被权贵阶层所掌控。例如,大汶口和龙山文化时期的陶器制作工艺高超,龙山文化时期的蛋壳陶器壁最薄者仅0.3毫米。红山的玉龙制作工艺精湛,是中华最精致的“玉龙”。这些精致的手工业制品显然出自技艺高超的工匠之手,说明当时高技术含量的手工业出现了专业化。这些精美的手工业制品多数作为礼器,有理由推测,这些高端器物的制作已经被权贵阶层所掌控。

反山墓地中出土的良渚文化玉琮,被称为“琮王”

三是人口显著集中,形成都邑。一些发展较快的地区,聚落数量显著增加,并出现人口非自然原因的集中现象。在一些中心地区,出现了作为政治、经济、文化中心的都邑,面积数十万乃至上百万平方米。聚落内有明确的功能分区,有宫殿区、手工业作坊区、墓葬区、一般居民区等。例如,良渚遗址内城面积达300万平方米,外城更是达620万平方米;陶寺城址面积达280万平方米;石峁城址面积达400万平方米。几座城址内都有比较明确的功能分区,并发现宫城或宫殿区。

四是社会分化程度高,形成贵族阶层及以礼器等体现尊贵身份的初期礼制。如在敖汉旗大甸子墓地,出土有青铜权杖首,成组的玉器、礼器,反映了社会等级、礼制的全面形成。在陶寺遗址大墓中,随葬有陶鼓、木鼓、石磬、龙盘和玉石钺。在黄河下游地区的龙山文化墓葬中,发现有制作精美的陶质酒器和玉石钺以及多重木质棺椁。

五是形成金字塔式的社会结构,出现集军事指挥权、社会管理权和宗教祭祀权于一体的王权。这一特征,主要体现为巨型都邑、大型高等级建筑(宫殿)的出现。如良渚遗址内城中部有人工堆筑的面积为30万平方米、高近10米的高台,上有数组大型建筑;古城以北修筑了长数千米、宽10余米的水坝。陶寺城址已发掘的一座宫城内,高等级建筑基址的面积达8000平方米。

六是血缘关系仍然保留并与地缘关系相结合,维系社会发展。王及其亲族仍然与社会大众保持着名义上的亲缘关系,但实际已成为统治者,这从墓葬可以得到证明——高等级墓葬分布区域向着独立化方向发展。如陶寺遗址早期大墓就是位于公共墓地中的一个区域,由几座大型墓和几十座中型墓构成,不见小型墓。陶寺城址兴盛时期,大型墓脱离公共墓地,集中于南城墙附近,四周围墙环绕,单独成区。良渚古城内外,发现反山、瑶山、汇观山等高等级贵族墓地,说明良渚最高统治者及其亲属的墓葬已经脱离了公共墓地。

七是暴力现象和战争频繁发生。除社会分化程度之外,还可以从另外两方面印证王权的出现。其一,战争频发。自距今5500年左右开始,墓葬普遍出现随葬石钺的现象。陶寺遗址小型墓葬几乎没有任何随葬品,但在一些青年男性的墓葬中,常随葬石钺。高等级墓葬中往往随葬制作精致、没有使用痕迹的玉石钺。随着战争频率加快和规模逐渐扩大,军事首领的地位不断提高。军事指挥权逐渐拓展到社会生活各领域,转化为王权。其二,各地都出现了暴力导致的非正常死亡现象。在陶寺遗址宫城中的大型夯土建筑基址内,发现了人骨和动物骨骼。这种习俗一直延续至夏商时期。江苏昆山赵陵山遗址发现罕见的人殉墓葬。这在良渚文化遗址乃至夏王朝之前的墓葬中都是罕见的。

八是形成了王权管理的区域性政体和服从于王的管理机构。各区域文明都有一个比较稳定的范围,内部存在共同的生活习俗、文化基因,存在共同的原始宗教信仰。不同的小区域之间有密切的亲缘关系,以该区域最高等级的聚落——都邑为中心,形成了一个政治、经济、文化的社会网络。

从上述八个特征中,中华文明探源工程总结概括出进入文明社会的三个主要“标准”:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,社会分化不断加剧,出现阶级;三是权力不断出现、不断强化,出现王权和国家。后来中华文明探源工程也总结了从考古上辨识的标准,即都城、宫殿或神庙、大墓、礼器的出现,共同构成了证明当时进入文明社会的证据链。中华文明探源工程的这个方案既符合中国的实际情况,在一定程度上也适用于其他文明。如果仔细分析会发现,西方提出的文明“三要素”,其实只是文明的一些表现,中华文明探源工程提出的“王权”和“国家”,则抓住了文明的实质。比如说冶金术,它只是一种生产技术,属于物质范畴,并不是不可或缺的;至于“文字”,中国是精神生活丰富以后出现信仰,并不一定在初期表现为文字的出现。所以说,中华文明探源工程提出的文明判定标准更具有普遍性。

2022年5月27日,在中南海怀仁堂举行的中共中央政治局第39次集体学习会上,中共中央政治局领导同志听取了中华文明探源工程的汇报。习近平总书记对中华文明探源工程取得的成果给予充分肯定,并对深入开展中华文明探源工程、做好成果转化传播作出了重要指示。习近平总书记强调:“中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。”

当前,中华文明探源工程进入第五期攻坚阶段,我们要积极参与中华文明探源工程,继续发掘内蒙西辽河流域早期文明遗址,加强红山文化遗址群与辽宁牛河梁遗址联合申报世界文化遗产工作。同时,加强对内蒙古中西部黄河“几字弯”(呼包鄂乌与陕西榆林地区),以及贺兰山——黑河流域(阿拉善与甘肃地区)古代文明的研究,深入探讨北疆文化的发展体系与对中华文明的主要贡献。

(作者单位:内蒙古文物学会)

- 年鉴刊物上一篇:【修志札记】守正创新 务实重行 奋力推进地方志事业高质量发展

- 年鉴刊物下一篇:【史记寻踪】 访志书古城 探青城遗迹 ——秦汉时期云中、定襄郡古城

- 声明: 转载请注明来源于《内蒙古区情网》官方网站

当前位置:

当前位置: