内蒙古地区苏木、乡、民族乡建制

苏木、乡、民族乡是中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站的基层行政区域建制单位。1947年5月1日,内蒙古自治政府成立时通过的《内蒙古自治政府暂行组织大纲》确定:“努图克、苏木、街、村”政府为基层行政区域建制(1949年4月5日,内蒙古自治政府决定,凡农业旗的行政村,统一改称嘎查,自然村称爱里)。绥蒙政府管辖的绥东解放区基层政权单位是区、乡、行政村民主政府。1949年10月1日,中华人民共和国成立以后,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站的基层行政区域建制,先后经历了废保建政,废除国民党政府的保甲制度和王公贵族封建特权制度,建立苏木、乡、民族乡、镇人民政府、人民委员会基层行政区域建制;建立人民公社管理委员会,实行“政社合一”制度;“改社建乡”,政社分开,建立苏木、乡、民族乡、镇人民政府建制,并建立健全群众性自治组织这样几个发展阶段。在各个发展阶段的基层行政区域建制,保证了国家和自治区各项政策在基层的实施,执行了领导和管理本行政区域内的政治、经济、文化教育、科技以及社会服务等各项行政管理职能。

一、统一苏木、乡、民族乡建制

1950年,党中央人民政府政务院颁布《乡(行政村)人民代表大会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站、绥远省及有关地区的人民政府,根据两个《通则》的基本精神,结合不同地区历史和现实情况,有步骤地全面进行基层行政区域建制的调整。1950年,绥远省地区废除保1192个,甲13639个,经过农、牧民协会和人民代表大会议民主选举,建立行政村(相当乡)人民政府(村主任)714个、镇人民政府(镇长)23个。1951年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站(原内蒙古自治政府辖区),经过人民代表大会议选举,建立苏木(牧区)、嘎查(设旗的农业区)、乡人民政府2710个(设苏木长、嘎查长、乡长)。同年,内蒙古自治区人民政府在所辖区域内,结合人民代表大会议选举进行了“撤村建乡”人民政府工作;1953年4月14日,绥远省人民政府发出《关于撤销行政村建制及建立乡建制的指示》,在绥远省辖区内,根据“基本不动,个别调整”和“旗县并存”地区暂维持现状的原则,撤销行政村2149个,建立乡人民政府1840个、镇人民政府20个。

1954年10月20日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站牧区基层建政会议上确定,牧区“以苏木为基层政权的组织形式”。1955年11月11日,《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站各级人民代表大会和各级人民委员会组织条例》规定,基层行政区域建制为:“苏木、嘎查、乡、民族乡、镇人民代表大会和人民委员会”;“苏木、嘎查、乡、民族乡、镇人民代表大会选举本级人民委员会组成人员”和“苏木长、嘎查长、乡长、镇长各1人”,“副苏木长、副嘎查长、副乡长、副镇长各若干人”。同年,根据内务部《关于健全乡政权组织的指示》,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站在农业区乡、嘎查、镇人民委员会下设立生产合作社、文教卫生、治安保卫、人民调解、人民武装、民政、财粮等工作委员会。在乡、嘎查、镇以下,以自然村或选区为单位,设立人民代表主任;在牧区苏木人民委员会实行集体领导、委员适当分工,并根据工作需要设置处理员若干人,具体办理各项工作。苏木以下设立巴嘎达(村主任),在苏木人民委员会领导下联系群众,进行各项工作。

1956年3月21日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站人民委员会为适应农业合作化发展的需要,在第一次基层换届选举时,发出《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站调整农业区、半农半牧区嘎查、乡的行政区划和编制的试行方案》。经过这次调整,适当扩大了苏木、乡的区域。全区由原5122个苏木、嘎查、乡,调整为2243个苏木、嘎查、乡。当年,全区已建立农牧业高级合作社(简称高级社)9622个。详见表1-7。

1951~1956年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站基层行政区域建制单位统计表

二、农村牧区人民公社

1958年8月,中共中央政治局做出《关于在农村建立人民公社的决定》。同年9月10日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站党委第一届八次全体委员(扩大)会议通过《关于实行人民公社化的初步规划的决议》。会后,全区“在近两个月时间里,迅速实现了农村人民公社化”。同年12月10日,中共八届六中全会作出《关于人民公社若干问题的决议》。同年12月16日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站人民委员会发出《关于建立人民公社中有关调整行政区划和基层政权组织机构的几点意见》。指出:人民公社突破原旗县界限时,由有关旗县协商,报盟审批;乡社合一,人民公社名称按所在乡、苏木名称命名。当年,全区建立农村人民公社778个;牧区人民公社152个。1959年1月9日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站党委作出《关于牧区人民公社若干问题的指示》。指出:“牧区以苏木为单位建立公社,比较适宜”。经过调整,基本上1个苏木建立1个人民公社。全区农村牧区人民公社取代了苏木、乡、民族乡、镇人民代表大会和人民委员会的职权,实行“政社合一”制度。人民公社既是农村牧区集体经济组织,领导各项生产建设,又是基层政权组织,管理本地的行政事务。人民公社实行社员代表大会制;人民公社的管理机关是公社管理委员会,由社员代表大会选举主任、副主任及委员组成。

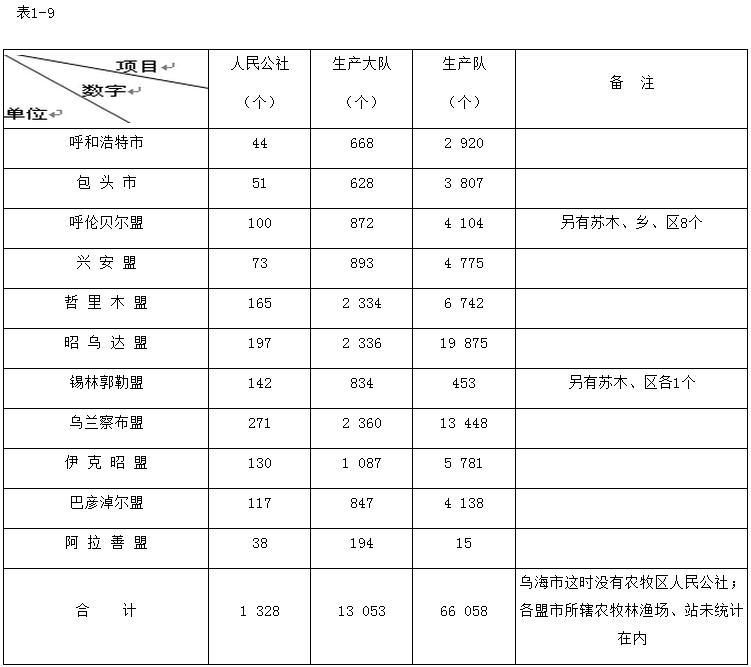

1966年5月16日以后,在“文化大革命”期间,全区苏木、乡、民族乡、镇从1967年开始,陆续成立革命委员会,取代了人民公社管理委员会。由干部、军队代表、群众组织头头组成所谓“三结合”革命委员会领导班子。人民公社革命委员会由主任、副主任、委员组成。下设助理员若干,办理各项事务。1979年7月4日公布的第五届全国人民代表大会第二次会议通过的修正《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,人民公社设人民代表大会和管理委员会,人民代表大会代表由选民直接选举。中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站从1979年11月开始,旗县和人民公社、镇进行直接选举试点,到1981年11月完成人民公社选举,选出人民公社管理委员会主任、副主任和委员。人民公社的权力机关是人民代表大会,管理机关是人民公社管理委员会。几个年度人民公社情况见表1-8和表1-9。

1958~1981年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站部分人民公社表

1981年6月中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站各盟市农村牧区人民公社表

三、“政社分开”建立苏木、乡政府

1982年12月4日,第五届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》,规定县以下“分为乡、民族乡、镇”。并规定“城市和农村按居住地区设立居民委员会或者村民委员会基层群众性自治组织”。同年12月10日,中华人民共和国第五届全国人民代表大会第五次会议“关于修改《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的若干规定的决议”指出:人民公社改为乡、民族乡;人民公社管理委员会改为乡、民族乡人民政府;人民公社主任、副主任改为乡长、副乡长等。1983年3月19日,内蒙古自治区人民政府发出《关于按照宪法规定开展基层政权体制改革工作的通知》,要求“基本不打乱现有行政区划,以现在公社的规模建乡,一般不动,个别调整”。自治区由有关部门组成建乡工作领导小组,下设临时办公室,抓好这项工作。1983年10月12日,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》。指出,宪法已明确规定在农村建立乡政府,政社必须相应分开,“当前的首要任务是把政社分开建乡政府”。这项工作要与选举乡人民代表大会代表工作结合进行。按照党中央和自治区人民政府的通知,自治区有关部门组织干部先在宁城、托克托县等地进行“政社分开”、建立乡人民政府的工作试点。而后,自治区各级人民政府在全区进行“政社分开”建立苏木、乡、民族乡、镇人民政府的工作。截至1984年10月20日,全区建立和恢复苏木、乡、民族乡、镇人民政府1552个。其中:苏木人民政府431个、乡人民政府896个、民族乡人民政府13个、镇人民政府212个。这都是经过召开同级人民代表大会选举产生的基层人民政府。苏木、乡、民族乡、镇人民政府设苏木达、乡长、镇长各1人,副苏木达、副乡长、副镇长各若干人,实行苏木达、乡长、镇长负责制。下设若干助理员及人民武装部、公安派出所等。同时,全区组建牧区嘎查委员会3478个,农区村民委员会9988个,合计农村牧区群众性自治组织13466个。1984年5月10日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站嘎查、村民委员会简则》(试行)。同年7月7日,内蒙古自治区人民政府转发民委、民政厅、名词术语委员会、地名委员会《关于区、乡、村蒙古语称谓问题的意见》。明确规定:区蒙语一律称努图克,乡一律称苏木,村一律称嘎查。

1986年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站民政部门对全区41个旗县的159个苏木、乡、镇和249个嘎查、村民委员会的状况进行了调查研究,并向中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站党委、自治区人民政府提出建议。1987年10月19日,自治区党委、政府发出《关于加强农村牧区基层政权建设工作的通知》。指出,改变原农村牧区“政社合一”的人民公社体制,建立苏木、乡、民族乡、镇人民政府的改革工作,初步改变了过去长期存在的党政不分、政企不分的状况,对解放生产力、发展商品生产和各项建设事业起了很大作用。提出要注意理顺党、政、企之间的分工,简政放权以使经济组织有自主权,有活力等。

1991年4月20日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站第七届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站苏木、乡、民族乡、镇人民政府工作条例》。《条例》规定,苏木、乡、民族乡、镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是基层国家行政机关;苏木、乡、民族乡、镇人民政府分别设苏木达、副苏木达,乡长、副乡长,镇长、副镇长,由同级人民代表大会选举产生;苏木人民政府中应由蒙古族公民担任苏木达或副苏木达,民族乡人民政府的乡长由建立民族乡的公民担任等等。有关几个年度苏木、乡情况见表1-10和表1-11。

1984~1992年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站苏木、乡、镇及群众性自治组织表

中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站几个主要年度苏木乡建制分盟市对比表

注:表内数字依据民政厅1982年、1987年、1993年《中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站行政区划简册》统计的。此表反映出全区基层行政区域建制单位和派出机关在改革中的变化。

四、努图克、区

中华人民共和国成立之初,在内蒙古自治政府辖区内,普遍设置努图克人民政府;在绥远省人民政府所辖解放区设区人民政府。努图克和区是在解放战争中旗县民主政府之下,为适应战争需要而设置的一级政权建制单位。一个努图克政府领导几个苏木、嘎查,一个区政府领导几个乡、行政村。1950年12月,党中央人民政府政务院公布《区人民政府及区公所组织通则》,规定了设区的原则及其组织机构和职权。1951年,自治区人民政府为减少层次,提高效率,将原努图克(区)人民政府改设为努图克(区)公所,作为旗县人民政府的派出机关,努图克达和区长执行旗县人民政府交办的事项,指导、监督、协助所辖苏木、嘎查、乡、行政村(小乡)的工作。1954年3月6日,撤销绥远省建制,将其区域并入中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站后,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站境内有努图克、区公所553个。同年,按照《中华人民共和国宪法》,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站经过“撤区划苏木、乡的工作”,建立了旗县(市)人民委员会领导苏木、乡、镇的行政建制。1957年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站境内的努图克、区公所减少到281个。

1958年1月27日,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站人民委员会发出《关于结合基层选举工作进行重点调整乡的行政区域和撤销努图克(区)公所的通知》。同年,自治区兴起“人民公社化运动”,努图克(区)公所与苏木、乡、镇人民委员会为“政社合一”的人民公社所替代。

1979年7月4日公布修正的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定:“县、自治县的人民政府在必要的时候,经省、自治区、直辖市的人民政府批准,可以设立若干区公所,作为它的派出机关”。中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室网站在“改社建乡”之后,经内蒙古自治区人民政府批准,1983年全区设区公所2个,1984年有区公所3个,1985年有区公所14个。

首 页

首 页

当前位置:

当前位置: